医路传承:教师节里,师徒共绘医学星光

发布时间:2025-09-04 来源:神经内科

清晨七点半,湖北省第三人民医院(湖北省中山医院)神经内科走廊里,消毒水的气息还未散尽,血压计充气的“滋滋”声已准时响起。推开办公室门,只见穿白大褂的小刘一边将测量完的血压数值交给其带教老师王丹,一边开心地汇报:“王老师,咱们病人今天的血压都在正常范围内。”这是从广东来神经内科实习生小刘的日常,也是王丹近年来难忘的教学片段之一。

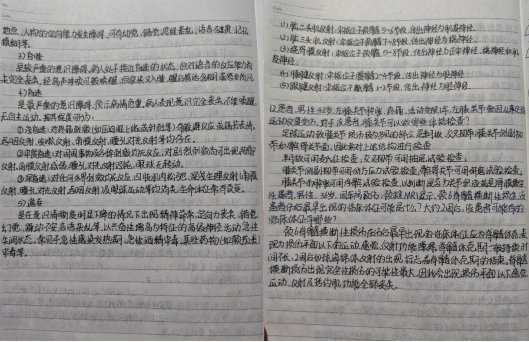

回忆小刘第一天报到时,王丹记得,小刘当时双手拘谨地放在身前,说道:“老师,这是我实习的第一个科室,很多地方都不懂。”王丹像往常带教一样,告知他每日要做的事。出乎意料的是,小刘拿起小笔记本,工工整整地记录下每一条注意事项。此后三十天,那本笔记成了最生动的教材:患者血压波动曲线旁标着用药调整;查房时没听懂的术语后画着醒目的问号;连每一位患者的出院带药都抄得工工整整,还标记着用途和服用时长。

有次上夜班,临近凌晨1点,小刘对着手机上的脑血管解剖图谱看得入神。王丹反复提醒他休息,他不好意思地说:“王老师,您再给我讲讲大脑里这几条血管的走行吧,我感觉有点记混了……”睫毛上沾着疲惫,眼里却满是执拗。那一刻,王丹忽然明白,所谓教学相长,不过是学生用纯粹的热爱,照亮了医者习以为常的日常。

时间一长,师徒间的默契也在夜班中悄然生长。知道小刘是广东人后,王丹担心他吃不惯湖北菜和粉面,便给他单独点广东烧腊。油亮的烧鹅皮裹着温热的米饭,小刘边吃边讲家乡的凉茶铺子和特色小吃;后来得知他能吃辣,王丹便和他一起分享湖北武汉的特色美食。有一次王丹和小刘的夜班是急诊溶栓班,晚饭只吃了一半就接到急诊科电话,整个晚上都在抢救脑卒中患者。凌晨2点,小刘捧着半盒凉掉的晚饭说:“王老师,上夜班好累啊,肚子饿得咕咕叫,不过幸好当时点的饭还没吃完,哈哈……”后面的话淹没在哈欠里,却让王丹想起自己初上临床时,带教老师在夜班时塞给自己的一杯饮料。原来,有些温暖早已刻在医学传承的基因里。

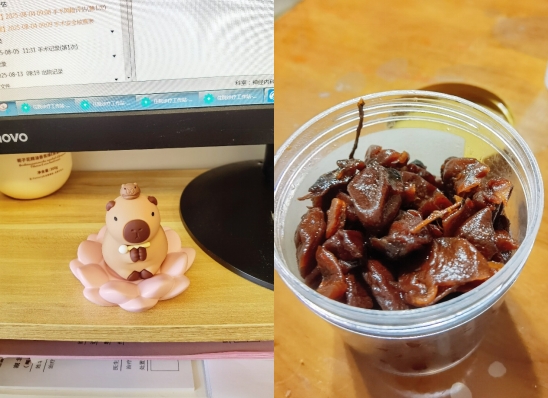

一个月很快过去,出科那天,小刘郑重地站在王丹面前,双手递上一个小玩偶:“王老师,我马上要出科了,这是我在第一个实习科室的收获,特别感谢您!送您一个小玩具,摆在桌子上,累的时候看一看就会很开心。”王丹看着乖乖坐在莲花上的可爱小熊,仿佛自己也变成了无忧无虑的小朋友,忍不住笑了。随后,小刘又像变戏法似的拿出一个玻璃罐子:“这是我妈妈在家腌制的梅子,特别好吃,我特意带了几罐来湖北,送您一罐。”他挠着头笑着说。王丹看着手工制作的梅子,鼻子一酸,感动不已。王丹以为自己在传授知识,却不知那些不经意的关怀,早已和临床知识一起,刻进了年轻医者的成长轨迹。

如今,每次看到新同学入科,王丹总会想起那个早上七点半就到病房测血压的身影。小刘让王丹懂得,教育最美的模样,莫过于年长医者俯身时的温度,与年轻医者仰头时的星光,在病房的白炽灯下,交织成医学传承最动人的光影。

扫描二维码

扫描二维码