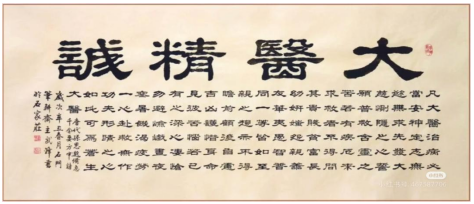

【医德医风】“大医精诚”穿越千年的医德宣言

发布时间:2025-08-25 来源:纪委办公室(监察审计部)

隋开皇元年(公元 581 年),年仅 14 岁的孙思邈在太白山深处采集草药时,偶遇因瘟疫横死的流民。这个场景深深烙印在他心中,促使他放弃仕途,立下 “普救含灵之苦”的誓言。

显庆四年(公元 659 年),孙思邈在唐高宗的御书房中完成《大医精诚》的撰写。这篇不足 2000 字的文献,首次系统阐述了医者的双重标准:“精”要求 “博极医源,精勤不倦”,掌握精湛医术;“诚”强调 “先发大慈恻隐之心”,以仁心对待患者。文中 “若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富”的论述,打破了门阀制度对医疗资源的垄断,其平等理念比欧洲《日内瓦宣言》早了 1300 年。

针对当时 “以活物入药”的陋习,孙思邈在《大医精诚》中明确反对:“夫杀生求生,去生更远”,主张使用市售死药,这种动物保护思想比欧洲动物福利运动早了千年。

他还提出“医人不得恃己所长,专心经略财物”,将医德与经济利益切割,其 “无欲无求”的理念被明代《本草蒙筌》誉为“医道之魂”。

国内影响:自宋代起,《大医精诚》逐渐成为医德教育的核心文本,元明清医家多将其作为行医准则,如明代李梴《医学入门》引用其“博极医源”理念。

国际传播:《备急千金要方》于唐代传入日本、朝鲜,《大医精诚》的医德思想对东亚医学伦理影响深远。法国汉学家伯希和在敦煌发现唐代《千金方》残卷后指出:“孙思邈的医德思想与阿拉伯医学的《迈蒙尼提斯祷文》均强调‘无欲无求’‘普救众生’的医德核心,展现了欧亚大陆的医学伦理共识”。

这些穿越千年的医德故事,犹如永恒的星光,在历史长河中熠熠生辉,不仅为当代医者指明方向,更让世人真切感受到“医者仁心”的崇高境界——这是一种超越时空、直抵心灵的生命温度。

扫描二维码

扫描二维码